おはようございます。20年ぶりに会った高校の友人が、校舎を訪ねてきてくれて、嬉しかったヒミツキチ森学園のあおです。いろんなつながりが嬉しく思います!

さて、今日は先生向けの通知表所見欄の書き方についてです。

主に「所見欄」という文章を記述する場所についてです。少しでも若い方のお役に立てればと思っています。

- 所見を初めて書く若い先生

- 書く内容をより良くしたい先生

- 保護者に伝わる書き方を学びたい先生

あお

それでは早速いってみましょう!!

こちらの記事は音声でも配信中!

評価をどう日常に織り込み、成績作成していくかのデザインを解説しました!

目次

コロナで廃止?通知表所見欄の基礎知識

さて所見のことについて話す前に、少し「成績」というものについてご説明します。

まず、国語なら4つ(次の指導要領からは3つ)の項目について、◎○△やabcでつく「評価」というものがあります。ボクの市町村では、それが全員一覧になっているものを「成績一覧表」と言います。

次に通知表に記述の欄があります。それを「所見」と言います。

この「成績一覧表」と「所見」を作成することが、先生が成績をつける主な仕事になります。

ボクが先生になったばかりの頃は、スタンプで評価をつけて、所見は手書きで書いていました。しかし、2・3年後から全てデジタル化されたので、初任の頃の苦労からすると、だいぶ楽になりました。

あお

いまだに手書きの市町村もあると聞きました。いろいろですね。

全国で一緒じゃないんだね!!

まーくん

所見の記述量については、各市町村でだいぶ違っていて、全体で3行という短い場合もあれば、6行程度を3・4項目と長い場合もあります。

ちなみにボクの市町村は学校ごとに違います。

最後にいた学校では、学習の所見と特別活動の所見、前期は外国語で後期は道徳科を書く所見、そして総合的な学習の時間の所見(3年生以上)の4箇所に記述を行います。

学習欄が所見の量としては一番多かったです。

アンケートをとってみました!

高学年を基準に考えてみましたが、半数の学校で4箇所記入をするという結果になっています。中には1箇所という学校もあり、羨ましい限り(笑)

その他には次のような意見もありました!

こんなにも違うものなのね!?

まーくん

あお

そうなんです。ホントまちまち。

アンケートご協力、ありがとうございました。

コロナが根強く残っている2022年はこれ限りではありませんよね。

いろんな話を聞きます。

通知表所見の書き方 小学校基礎編

さて、この所見ですが、ボクの学校の場合は、特殊な専用ソフトで入力していくことになります。しかしながら、このソフトは恐ろしく入力が面倒なため、基本的にExcelを使って下書きをしています。

所見ヤッホイは活気的!教員のやる気をサポート

このさる先生の「所見ヤッホイ」は画期的でした。

何、所見ヤッホイって?楽しそう!

まーくん

あお

エクセルに関数を使って、自分が書いた量が全体の何%になっているのか、見える化することなんだ。

書いていくたびに、ヤッホイ指数が上昇していくという快感は、ゲーム世代のボクにとってはたまらなかったんですね(笑)

所見って長い旅みたいなものなんです。30人以上の所見は1日じゃ書けないので。コツコツやっていくしかないんです。だから、自分が目的地までどのくらい進んでいるのかがわかるのは、非常に嬉しくモチベーションになります。

所見ヤッホイを知ってから、あっという間に書き終わりました。皆さんにもオススメします!

コツコツ書いていく人に向いていますし、コツコツ書きたくなる工夫です。

記録をしっかりとっておき、まとめて通知表に書くということ

まず基本的には、記録をしっかりと取りましょう。

評価するためには、毎時間記録に取っていかなくてはいけません。特に数値の評価については記録を逃すと、もう同じ瞬間は戻ってこないので、とても大事だと思ってください。

あお

厳しい言い方すると、ここを適当にやる人は先生として失格です!

そして所見についても以前は、記録を撮り溜めて学期末にまとめて書いていました。毎時間の記録から書くということをしていたんですね。

ちゃんと記録が取れているなら問題ないよね。

まーくん

あお

記録は取れているんだけど…まとめて書くのは問題点があるんだよ。

- 長い期間が開くと、記録だけじゃ表面上の文章になる

- 記録を取れていない子がいる

まずまとめて書こうとすると、その記述のある部分については書けるけれど、細かな記憶が抜け落ちてしまって、詳しく書くことができなかったんです。そうすると、文章に気持ちが乗らなくて、なんかしっくりきません。

また、記録が取れていない子が数人います。それによって学期末に慌ててその子の所見を看取るように…

これは実は良いやり方ではないなぁと思いました。

通知表所見は記録よりも記憶に頼れ!

一般的には、「記録」に頼って書くのがセオリーだと思います。

でも、この流れを、今一度疑ってみようと思ったんです。

まず、「記録を取る」の中身です。通知表には、数値の欄もあるので、当然記録は必要です。ただし、所見欄のための記録も取るとなると、仕事量が増えるんです。

仕事量、特に減らせるものは減らしていきたいと考えたのがきっかけでした。

でも、あなた、そんなに記憶がいいわけじゃないよね?

まーくん

あお

うぅ…痛いところを。でもその通り、だから考え方を変えたんだよ

だからこそ、朝の時間に短く書いていくことに決めました。

一気に書くのではなく、朝に「昨日の出来事」から少しずつ書くんです。

毎朝18分、ボクはその単位で仕事することが多いので、メモでもエクセルソフトでもいいから、書いていくのを続けるようにしました。

やってみると、この方法がすごく良いことがわかりました!

昨日の記憶なら鮮明に覚えています。だから詳細まで書くことができるんです。年度末に書くより明らかに速いスピードで所見を書いていくことができます。

毎日少しずつやること、朝の18分をこれに割くこと、それだけで大きな効果が生まれることがわかりました。朝早く学校に行って、少しだけ所見を書く。その習慣をつけられると、あっという間に所見は書き終わります。

あお

ちなみに最後の年は、放課後一番に3人ずつぐらい書いていましたね。

すぐ所見欄を書いていくことは色々な副産物を生み出すこともわかりました。

まずは、振り返りにつながるということ。

なかなか時間が取れない振り返りの時間。ただ翌朝に昨日の出来事を振り返ることで、振り返りの機会になりました。「あぁ、こういう風にすれば良かったんだ」と気づくことも多く、所見欄を書くこと自体が一つの振り返りになっていることがわかったんです。

さらにいうと、ファンレターが書きやすくなりました。

所見欄に書いたことは、子どもたちへのフィードバックになります。同じことをファンレターに記すこと、特に最近かけていない子の行動に気づき、書きやすくなったのは確かです。

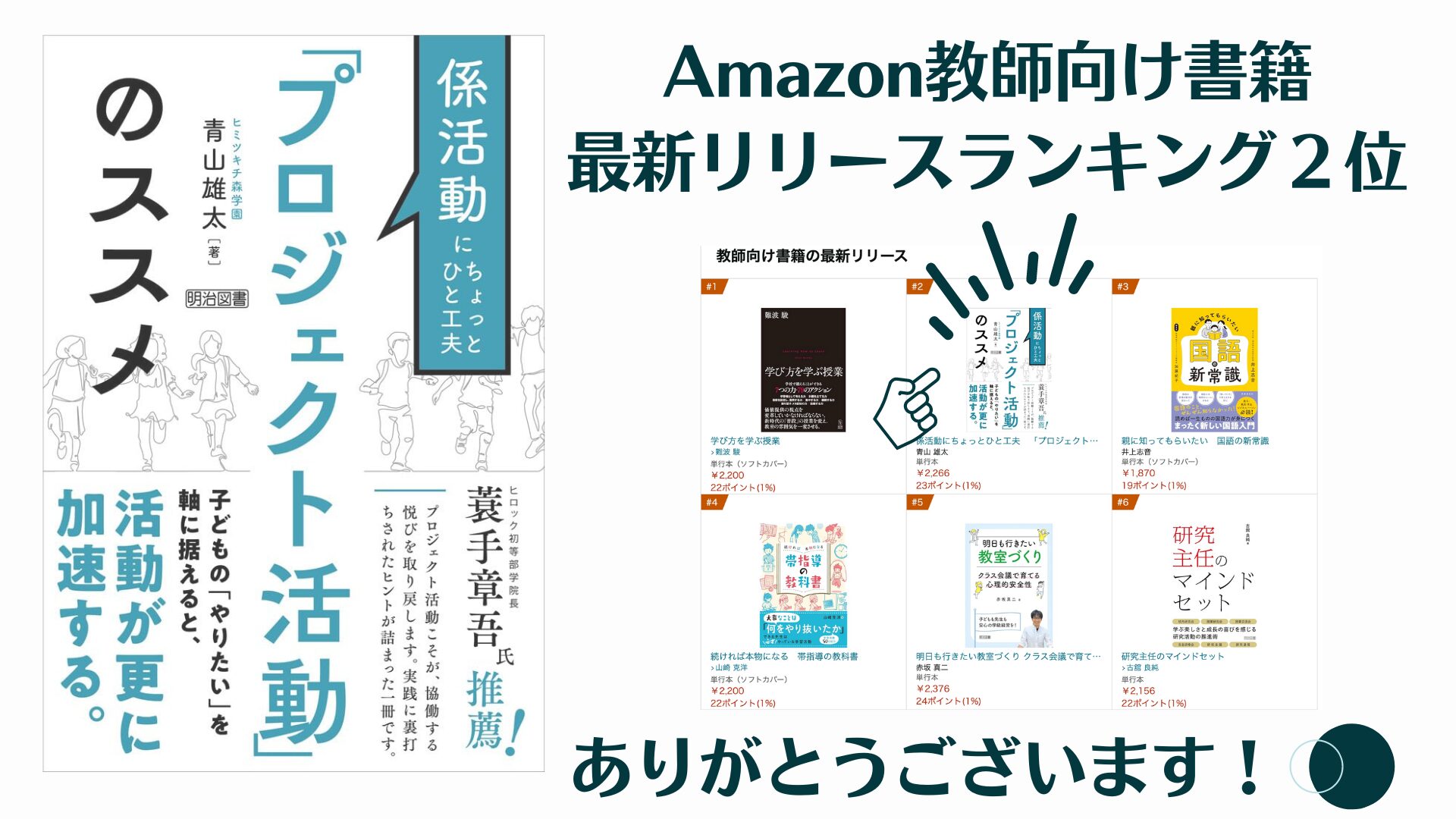

この辺りを詳しくまとめ直してシステムとして書いた一冊がこちら!

ぜひ手に取ってみてください!

まーくん

保護者に伝わる所見を文例から考える

それではいよいよ肝心な部分です。

所見の書き方について、コツをお話しします。

前期の終わりに副校長先生に声をかけていただきました。

「あお先生の所見、他の二人の先生も読んだんだよね。こういう書き方を学年の先生にも伝えてくれないかな。」

そんな嬉しい言葉をいただいたんですね。

あお

こっそり褒められることが多かったです。

自分で言うな!?

まーくん

嬉しい言葉をかけていただくことが多かったです。

でもそれは、素晴らしい先生方と学年を組んで、さらに磨いたからだと思っています。所見は下書きの段階で読み合うので、お互いに読んで学んだことは積極的に記録していきましょう。

次に所見を書くときに、それを読み返して書き始めます。そうやっていったら、自然と上達していくはずです。

では、ちょっとしたコツについてお話しします!

所見はぶつ切りで考えた後、つなげることを意識して書く

ここでも学習所見で見ていきます。

ボクの学校の場合、

学習全体のこと+2教科分の所見という形が一般的なスタイルです。学習所見欄は200文字ぐらいなので、ちょうどそのくらいの文量があります。

この時、一人ひとり書いていくスタイルは全く非効率です。

ある子が終わったら次の子は、確かに非効率だね。

まーくん

個人ごとに書いていくのではなくて、事柄ごとに書いていきます。

記憶に頼って書くと、今日の音読劇での素晴らしい部分を4、5人記述していく形になります。また他の単元の良いところを数人書きます。それが積み重なって、全員の学習所見が埋まっていく形の方が効率がいいんですね。

あお

しかしながらそうすると、できあがる学習所見はぶつ切りになります。

例を書いてみます。

学習に対する集中力があり、与えられた課題について、考えを巡らせ、いつも挙手して発言をします。(全体的な学習所見)

国語の「お手紙」の音読劇では、主人公の一人であるがまくんになりきり、動作をつけながら主人公の気持ちを感じて、音読することができました。(教科の所見1)

体育の「ボール投げ運動」では、チームの作戦を積極的に考え、パスを回してチームのみんなが的に当てられたことを喜んでいました。(教科の所見2)

こういう例を書いたとします。

ここまではぶつ切りになっているんですが、この後でちゃんと全てをつなげるように文章として修正することが大事なんです。

全体的な学習所見と、各教科の学習所見はつながっているといいですよね。

次のように書いてみます。

「こうしたらどうか、これならどうか」という学習に対して自分の考えを提案していくことが光った後期でした。(全体的な学習所見)

国語の「お手紙」の音読劇では、主人公の一人であるがまくんになりきり、動作をつけながら主人公の気持ちを感じて、音読することができました。他の友達の動きについても提案して、劇全体のことも考えて意欲的に学習できました。(教科の所見1)

体育の「ボール投げ運動」では、チームの作戦についても提案しました。〇〇さんの案で、パスを回してチームのみんなが的に当てられたことを喜んでいました。(教科の所見2)どの学習でも相手の気持ちを考えながら、自分のアイディアを伝えられる良さがあります。

いかがでしょうか。「提案する」を軸にして書いてみました。

もちろんこれは、「提案できる」を保護者に伝えたいことが大前提になっています。所見欄を通じて、何を伝えたいかを考えて、つなげていくことで、伝わる文章に変わっていきます。

通知表所見は、徹底的にプラス目線で書く!

こちらも基本ですがプラス目線で書きます。

マイナスなことは、直接、子どもや保護者に伝えているので、正直それを残る形で伝える必要がないというのがボクの主張です。

だから一貫して、通知表にはマイナスなことは入れないようにしています。

どうしてもという場合には、「〇〇がよくなってきました。」「〇〇を頑張っているところです。」という表現を使います。

それで十分です。マイナスなことは書きません。プラスに終始します。

【注意!】

ここは学校によって書き方が違いますので、よく先生たちと話をしてくださいね。マイナスを書きなさい!という管理職もいらっしゃいます。ボクは反対ですが。

通知表所見が書けるサイトや文例集

まずは、所見を書くのに参考になるサイトについてご紹介します。

実はこれ、ボクも少しいじったぐらいで活用できてはおりません。

この所見.comはかなり面白いです。

長年書いてくると、所見に偏りがあるような気がしていて、こういう文例が見れることでまたアイディアがもらえるのです。

初任の方は、本を参考にするのが一番かと思いますが、ボクにとってはこういうサイトがかなり役に立ちます。

あお

いいかどうかは置いておいて、参考になるのは確かです!

本については、例えばこのようなものがあります。参考にしてみてください。

しかしながら、こういったサイトや本より参考になるのが、自分の所見をなおしてもらった時に残しておくメモや、他の先生の所見を読んだ時に感じたことを書いておくメモです。

実地に勝るものはありません。先輩の所見を読ませてもらったら、どうしたらこう言う文章が書けるのか、自分の頭で考えることが大事です。

児童にアンケートを取る方法はどうなのか?

最近多いのが、児童にアンケートを取らせてその記述から書く方法です。

一見、これは効率的のような気もしますが、効果はどうでしょうか?

あお

これで書いていると先生が知ったら、子どもたちや保護者はどう思うでしょうか?

客観的な視点は評定でつけられるので、文章については主観的でいいと思っています。

アンケートを取るのは、子どものことをもれなく見れなかった時の保険ぐらいに考えておきましょう。

ボクは先生がどの子の様子・良さをしっかりと見ているかが所見に現れると思っています。

アンケートに頼る書き方は良くないですし、自分が見切れなかった子、深く覚えていない子がいるという事実から、学べることの方が多そうです。

見れなかった事実は、どうしたら見ようとするかに繋がるよね。

まーくん

あお

先生の子どもを見る眼差しが鍛えられるのだと思います。

あくまでアンケートは子どもに「事実と違うことが書かれている!」という淋しい思いをさせないようにであって、そうならないように子どもを見る眼差しを磨いていくことの方が本質的ですね。

まとめ 通知表所見の書き方のコツ

- ぶつ切りの所見にならないようにつながりを考える

- 徹底的にプラス目線で考える

- 所見ができあがったタイミングで、どうしたら上手く書けるのか、記録として残しておく

いかがだったでしょうか。

一年では上手く書けませんが、積み重ねることで確実に保護者に届く所見が書けるようになってきます。

ぜひトライしてみてくださいね!

こちらは音声でも発信中!

通知表所見のデザインについては違った視点でこちらにも書きました!

ぜひ手に取ってみてください!

まーくん

あお

それでは今日も良い一日を!