おはようございます。

葉山の海でオータムスクールを終え、すっかり海に魅了されたヒミツキチ森学園のあおです。満員御礼でした!ありがとうございました。

さて、今日は「読み聞かせ」についてです!

ボクは普段から教室で読み聞かせをすることを大切にしています。

2年生の担任だった昨年度は、毎日行っていましたし、ヒミツキチ森学園に来てからも、読み聞かせを使って朝のサークルを始めたり、授業で使ったりとたくさん取り入れています。

今日はその中でわかったことやオススメの絵本をご紹介しますね!

- 読み聞かせを授業に取り入れるコツや教室で読むときのコツを知りたい。

- 低学年向けのオススメの絵本を知りたい。

- 読み聞かせボランティアに初めてなったので、注意点などを知りたい!

あお

では、早速みてみましょう!

さらに絵本の重要な効果について

目次

読み聞かせ始めると、人が集まる効果がある!

読み聞かせをし始める時、最初は、おしゃべりや、なかなか集まれないことが気になっていました。

でもだんだんとそういったのが薄れていったのは、読み聞かせをしていると自然と子どもたちが集まってくるんですよね。

昨年度までは、廊下に大きなスペースがあったので、他のクラスに配慮しつつ、基本的にそこで読み聞かせを行っています。また今日のペアが隣に来るように声をかけています。

ペアの子が呼んでくれたり、本の魅力だったりで、ゆっくりと本の周りに集まってくる…そんな感覚がすごく好きで、準備が不十分でも始めてしまうこともあります。

続けていると、

今日は何を読んでくれるのかな?

子どもたち

と目をキラキラさせながら迫ってくる子どもたちに嬉しくなります。

スタートは自然と行うというのをヒミツキチ森学園でも大事にしていて、その感覚ってすごく好きなんですよ。号令とかで始めるのではなく、読み聞かせで自然に学びに入っていく、1つの時間に没頭すること…すごく大事にしています。

やり続けてわかった、読み聞かせのいくつかのコツ

ここではボクがやり続けてわかったことと、読み聞かせのセミナーの中で、講師の矢代貴司先生から教えていただいたことを、あげたいと思います。

読み聞かせの本の準備の仕方

準備の仕方についてです。

恥ずかしながら一回読むぐらいしかしていない今のボク。

新しい本は、本の真ん中のページをよく開くようにおった後、どのページも真ん中の部分をしっかりと押して開きやすいようにしていくことを教えていただきました。

さっそくやってみないとね。

まーくん

あお

新しい絵本を読むときは、ちゃんとおるようになりました!

その後、1度読みます。今では、どこのところで子どもたちに考えてもらおうかを決めたり、本によってその準備の仕方は変わります。

本の帯や表紙の情報は全て読む

これは、石川晋さんの講座で教えていただいたのですが、本の帯や表紙の情報などは全て読むようにしています。

それによって本の入り口を広げてあげると言う感覚でしょうか、そんな風に意識しています。

また矢代先生が「本の作者を読むかどうか」については、

「幼児や小学校低学年までは、作者の概念がないので、読まなくてもいいのではないか」

というお話もされていました。

特に幼児は、それが作られたストーリーだというのがわからず、本当にあった話だと思い、聞いているそうです。

本の持ち方・めくり方

本の持ち方。

本が展開していく方向に合わせて、右手で本を持ち、左手の人差し指一本で次のページの手を入れてめくっていきます。

ここはみる人の視点に立って、何度も練習することで、徐々に上手くなってきます。

高さは非常に大切だなと思っています。

子どもたちが地べたに座っていたら読み聞かせをする人は椅子の高さで、子どもたちが椅子に座っていたら、立って行うことが基本です。

常に子どもたちより「1つ高く」が基本なんだー!

まーくん

読み聞かせの表情・本に反応しやすくする

また表情が結構大切かなぁと思うこの頃。

読んでリアクションがない場合もあるけれど、読み手が先に驚いたり、にっこり笑顔になったりすることで、子どもたちも反応しやすくなります。

本に反応することができるようになると、普段の読書も楽しいですよね。

この辺の読み手と聞き手のやりとりってすごく大切だよね!

まーくん

あお

そうそう、このやりとりが読み聞かせの醍醐味だね!

抑揚はつけて読むのがいいのか

また、抑揚については、結構自分はつけるほうだと思います。

淡々と読むというよりかは、物語の様子に合わせて抑揚をつけています。セリフは大げさに言うし、声色もどんどん変えていきます。

矢代先生は、

「淡々と全ての絵本を読むのは無理」

とお話しされていました。

「気持ちを込めすぎても聞き手が興醒めしてしまう。」

「どちらかが正解ではなく、読み手が作品と向き合い何を読み取るか。」

ということも話されていました。

正解はないんですね。

「どうすれば子どもたちが幸せになるか」を考える…そう聞きました。

この作品で子どもたちがどうしたら幸せになるか…

そこに向き合ってみたいと思います。

読み聞かせの前に、黙読で作品と向き合う

一つの作品に対して、読み手は黙読で練習して作品と向き合う必要性があります。矢代先生は、自分にぴったりの絵本は、初読で自分の声のイメージがつくと話されていました。

あお

ボクもしっかりと作品と向き合った上で、読み聞かせをしたいと思います。

1回1回にこめる想いがあると、その作品を丸ごと子どもたちに届けられるのだと思います。

大事なのは、技術よりも、作品の肝をつかみ読み解く「読み手の努力」だということを感じました!

絵本に向き合い、読み聞かせを重ね、努力を積み重ねていく。その淡々として思考の作業こそが、読み聞かせが子どもたちに浸透する肝なのだと思います。

作品と向き合い続けること…大事にしていきましょう!

文章や本を使って、できることとその効果

「考え聞かせ」については、少しずつ実践しているところです。

考え聞かせとは、読み手が頭の中で考えていることを伝えながら読み聞かせをするということ。

少しずつ毎日の読みの中で取り入れていっています。

そうすることで、自分が読み手になって一冊の本に向き合うときに、読む世界に入り込みやすくするためです。

聞いている時の子どもたちの顔や反応は本当に様々。

ゆえに頭の中をすり抜けていっている子どもたちもいるのだと思います。そんな子たちにどんな風に考えながら聞いていくのか、読んでいくのか、これを示していくいいモデルになると思っています。

あお

また、優れた読み手が使っている方法についても、ご紹介します!

先ほどの本には、優れた読み手が使っている方法についても詳しく取り上げられています。

- 関連づける

- 質問する

- イメージを描く

- 推測する

- 何が大切か見極める

- 解釈する

- その他

その他の方法には、修正する、批判的に読む、自分にあった本を選ぶが挙げられています。

教室の中では、これらの方法を子どもたちが習得できるように読み聞かせを進めています。1つ1つ取り上げる形で、学びを進めています。

次からは、低学年に読み聞かせした本、ベスト5だよ!

まーくん

読み聞かせをする全ての方へ!

理論の後は、ぜひ読み聞かせの本を紹介させてください!

こちらの記事をどうぞ!

読み聞かせを学級に取り入れる方法についても触れました!

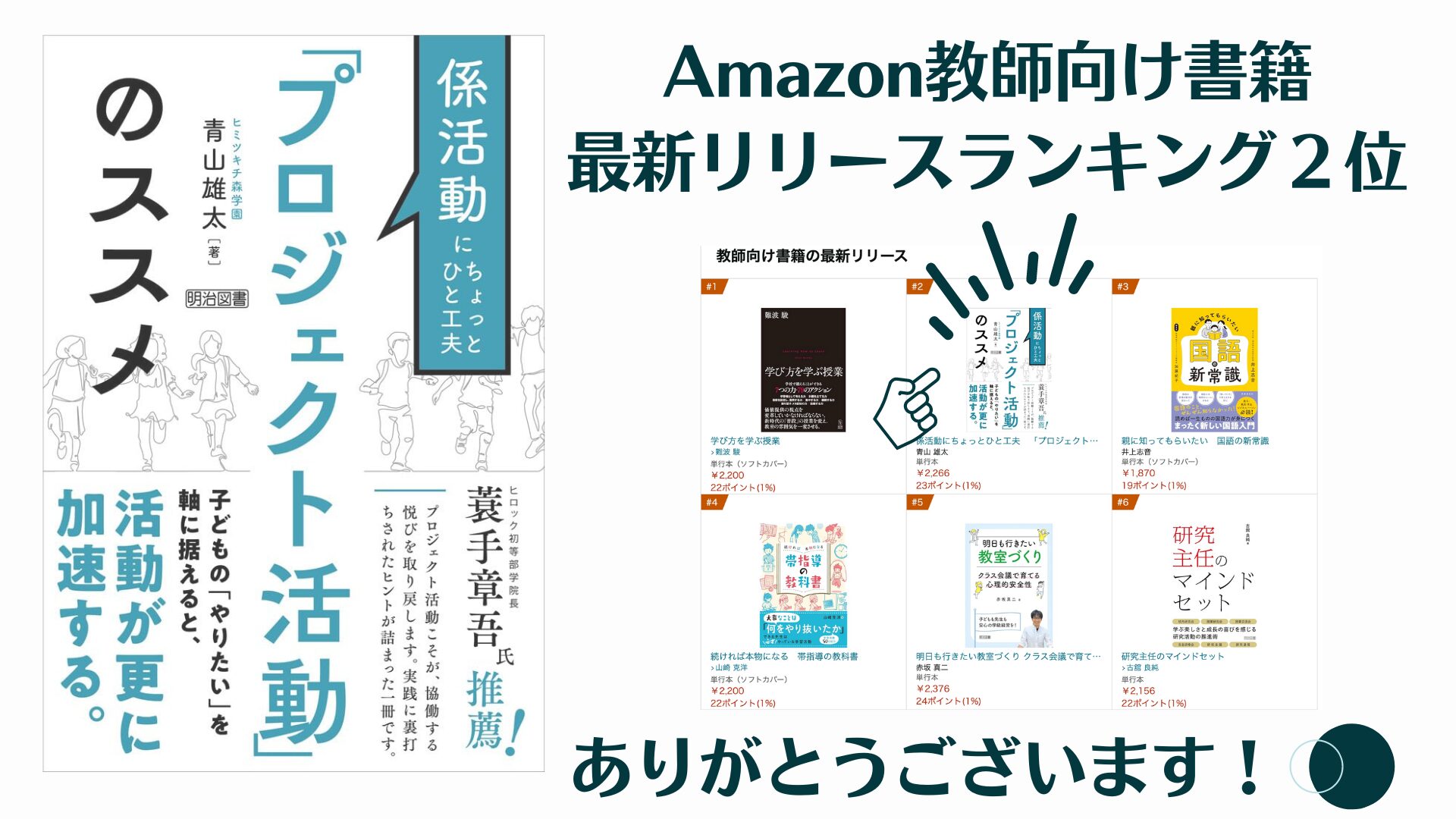

ぜひ手に取ってみてください!

まーくん

いかがだったでしょうか。

読み聞かせのコツを中心に紹介させていただきました。

絵本選びの参考にしているのは、こちらの本。この本はペラペラめくっているだけでも幸せな気持ちになります。

読み聞かせしている人の心情は子どもたちに移ります。ワクワクしながら、チャレンジしてみてくださいね!

あお

それでは今日も良い一日を!

さらに絵本の重要な効果について

絵本についてはこちらも!